Nieve, no había otra cosa más que nieve. Miraran a donde miraran, el manto blanco se expandía hasta el horizonte de aquella llanura en mitad de Europa. Durante todo el trayecto desde que partieron de San Petersburgo, el frío que acompañaba al clima invernal había sido su acompañante más fiel y su peor contrincante, mucho antes de que la carrera que disputaban arrancara para la mayoría de sus rivales.

Pero ahí estaban, Nagel y Mikhailov, al volante de aquel coche que resistía pese a las adversidades. Un Russo-Balt Torpedo S24-55 equipado con cadenas y esquís por si la situación se volvía insostenible, si es que ya no lo era. Todavía les quedaba alcanzar la frontera con Prusia y, sorprendentemente, iban por delante del tiempo previsto para arribar a la ciudad de Berlín, desde la que iban a partir otros más en camino hacia Montecarlo.

Tan importante era la aventura que estaban viviendo y tal había sido la expectación que el propio Zar Nicolás II asistió al comienzo de su viaje a través del continente. Durante los primeros kilómetros, eternos en los que no pudieron engranar más velocidades que la primera y conduciendo detrás de un tractor que les iba abriendo el paso a través de la nieve, su mayor temor fueron los lobos. Tenían que parar cada medio millar, preparar el hornillo y calentar el aceite congelado para cambiarlo. En ese rato sin final, eran una presa fácil para los salvajes cánidos.

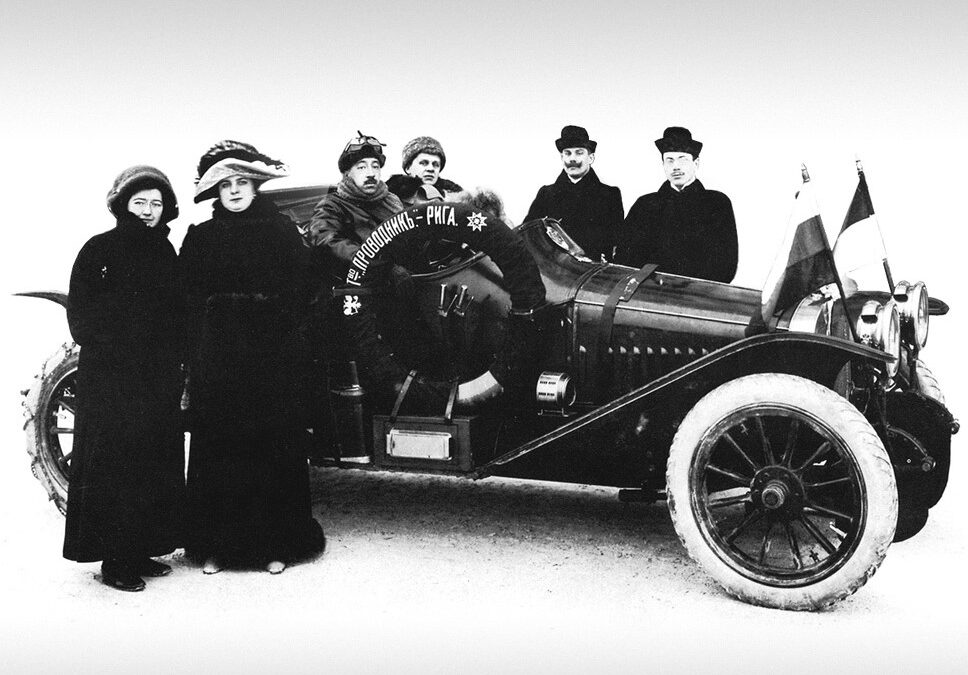

Andrei Nagel y Vadim Mikhailov al volante del Russo-Balt de camino a Montecarlo.

Afortunadamente, escaparon y provistos de comida y mantas, lograron defenderse de unas condiciones extremas en su camino hacia la bonita ciudad junto al mar, hacia ese paraíso terrenal a orillas del cálido Mediterráneo. Cuando llegaron a Berlín, con dos horas de margen sobre los demás, buscaron una estación de telégrafos. Un breve mensaje que debía llegar a la organización presidida por Antony Noghès: “Hemos pasado Berlín. Stop.”

En las oficinas del Automobile Club de Monaco no dieron crédito cuando recibieron el telegrama. Tranquilos por la confirmación de que la pareja rusa continuaba en camino pero sorprendidos por la velocidad con la que habían alcanzado territorio alemán. La salida de los demás coches iba también según lo planeado, la cuestión era ver si con tantos kilómetros encima, la mecánica sería capaz de aguantar y mantener ese ritmo insólito.

La salida de Nagel y Mikhailov desde San Petersburgo.

Efectivamente, los problemas comenzaron en el Russo-Balt. Los roces con los bancos de nieve y el frío habían causado estragos en el arcaico coche de carreras. La dinamo se congelaba y tenían que desmontarla y dormir con ella entre las sábanas. Mentalmente, Nagel y Mikhailov hacían lo que podían, manteniendo el espíritu firme a base de brebajes autóctonos con los que podían conciliar el sueño y mantener la cabeza despierta durante el viaje.

Finalmente, lograron su objetivo. El aumento de la temperatura conforme se acercaban al sur de Francia les favoreció. La Costa Azul los recibió con entusiasmo y consiguieron la gesta. Andrei Nagel y Vadim Mikhailov llegaron los primeros a Montecarlo al volante del Russo-Balt seis días después de salir de San Petersburgo, con 3267 Kilómetros sobre sus hombros. La épica se quedó corta a la hora de describir la odisea que pasaron.

Nagel y Mikhailov entre la nieve durante el Rally de Montecarlo de 1912.

Sin embargo, las reglas que se seguían en aquella época para formar los resultados del Rally de Montecarlo tenían en cuenta otros muchos aspectos además de los netamente deportivos. El estado del coche era muy tenido en cuenta y, ciertamente, el pobre Russo-Balt, como su piloto y copiloto, había sufrido de lo lindo en sus propias carnes para llegar a Montecarlo, por lo que fue relegado a la novena posición final. Pero, en la mente de los que lo vivieron y en la historia de la prueba monegasca siempre quedará el recuerdo de la proeza que alcanzaron Nagel y Mikhailov aquel enero de 1912.